Give them a color see see !- 我们的友谊杯

热情的天气,古早的球馆

31所大家耳熟能详的老牌大学的32支乒乓球代表队,齐聚在新加坡这个小红点的,东部的,不挨着地铁的,没有公交站的,一座陈旧的工业楼的,4楼顶楼的一间仅有部分空调的……小房间, 让人仿佛置身八十年代, 这就是我们比赛的球馆-Copytron (复印通?不如叫“烤皮虫”呢!)今天是4月20号, 星期天的早晨亮堂堂,没有意外, 和往年一样气温在32度左右。一年一度的新加坡中国高校“友谊杯”乒乓球团体赛今年来到了第四届,4年来, 世界发生了多少变化!ChatGpt、DeepSeek 的出现、川普对华加征关税到245%!….但球友们的热情和新加坡这天气一样, 是不变的。大家聚在这里,流着汗,说说笑笑摩拳擦掌准备开战!与怀旧的外观形成反差的是,球馆一进门墙上一个小小的电子显示屏,上面显示着参赛队伍的比赛成绩,一下子把我们拉回这个时代。

精彩的过程,无言的结局

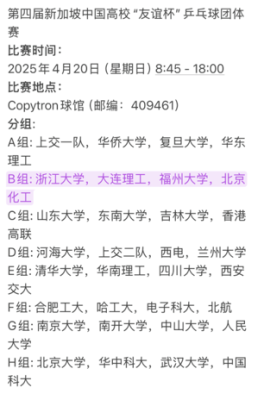

比赛依然延续往年传统:8个小组、每组4队,设混双、公开双打和单打,先小组循环,再分甲乙组淘汰赛。每队至少5人,有的学校派来十几人,我们刚好凑够。比赛时长是一天, 但也有提早收工回家的。

抽签分组,我们在B组,对手依次是:浙江大学、大连理工、北京化工大学。

时间来到8:45 ,8张桌子同时开赛!乒乒乓乓的球声, 运动员的跺脚声,啦啦队的掌声和加油声, 球馆沸腾起来了!

经过激烈的奋战, 我校分别以 0-3, 0-3, 1-2 惜败,毫无悬念进入乙组。乙组对阵复旦, 1-2被淘汰,其中混双项目我们接发球配合得当2:0快速拿下,有些意外,有点振奋。

开阔的心境,可期的未来

其实,乒乓球的乐趣在于输赢吗?主要在于过程….好吧,至少这次是。国际赛事中,通常拿奖的总是那么几个,为啥还要比?运动员赛后采访经常听到他们说“享受比赛的过程”,而我们这些业余球友何尝不是呢?比赛的看点也是在于运动员如何迎难而上,如何困境求生。

我校参赛主力队员5人,平均年龄在50+, 各有家庭、工作要兼顾, 有时需要对抗一些小伤痛,但这并不妨碍大家对乒乓球的热爱,平时练球是为了身体健康,比赛则是交流、是坚持、是传承——守住一片阵地,静待花开。

相信未来有更多校友加入我们,打出更多漂亮的球,面对强校,传递友谊,Give them a color see see!附:我校参赛队员:

李斌,晨希, 明敏,炜文,志伟

啦啦队:林胜,初晗

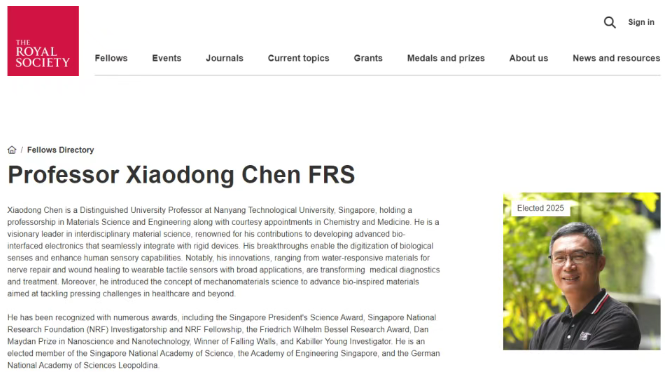

福大校友陈晓东,当选英国皇家学会院士

5月20日

福州大学优秀校友

化学基地班首届毕业生

陈晓东教授

当选英国皇家学会院士

(Fellow of the Royal Society)

英国皇家学会官网

在相继当选

新加坡工程院院士

新加坡国家科学院院士

德国国家科学院院士后

陈晓东校友再获殊荣

这是国际科学界

对他在“软材料电子学”领域

突破性学术贡献的又一崇高认可

陈晓东校友,现任新加坡南洋理工大学杰出大学教授,材料科学与工程教授,兼任化学与医学教授。他于1999年在福州大学“国家理科基础科学研究与教学人才培养基地”(简称 化学基地班)完成本科学业,2002年获中科院化学研究所硕士学位,2006年获德国明斯特大学生物化学博士学位,后在美国西北大学从事博士后研究。自2009年起执教南洋理工大学,2016年晋升正教授。现任南洋理工大学柔性器件创新中心主任、Max Planck-NTU人工感知联合实验室主任,以及新加坡混合集成下一代微电子中心副主任。感念母校 科研启蒙

在当选英国皇家学会院士这一里程碑时刻,陈晓东教授以福大校友与科研领航者的双重身份,回溯母校培养的启蒙力量,表达了自己的感恩之情:“作为福州大学化学基地班首届毕业生,我衷心感谢母校精心设计的系统化学课程和丰富实验训练,使我养成了严谨求实的治学态度。福州大学坚持德育与学业并重、课堂与实践紧密结合的教学理念,为我在教学和科研道路上持续探索、勇于迎接挑战注入了源源不断的动力。”这里的化学一点都不“冷”(节选)《中国科学报》(2022-11-22 第4版)

1994年,福州大学获批建立“国家理科基础科学研究与教学人才培养基地” (化学)(以下简称基地班),成为当年入选化学基地班的11所高校中唯二的两所地方高校之一。化学系迎来了人才培养质的飞跃。

基地班最大的特点是学生能提前进入课程,为后来的科研训练留出时间,导师积极吸纳基地班本科生进入科研团队。学院给基地班开“绿灯”,付贤智院士亲自出马,建立了院士领衔的科研导师队伍,按照“一人一导师”的个性化培养方案指导学生。

在一众身高一米七左右的南方同学中,1995级福大化学系基地班本科生陈晓东的大高个儿显得有些“鹤立鸡群”。更加与众不同的是,无论什么课程他都能考90多分,即便是公认最难的物理化学,他也提早在大二就修完了。

本科就进入科研团队的陈晓东,有次在洗头时突然对同学游生辉说:“飘柔洗发水是美国产品,我们要做自己的产品。”尽管后来陈晓东没有做中国版的“飘柔”,却在国际上电池快速充电、柔性佩戴材料领域占有了一席之地。

(上下滑动查看 陈晓东校友在化学基地班的故事)

福州大学作为福建省属唯一的国家“双一流”高校,着力推进基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖创新人才培养,积极参与国际化人才培养计划。陈晓东校友1999年从化学系化学基地班毕业以来的成长轨迹,正是福州大学秉承“明德至诚、博学远志”校训,构建“理工结合、学科交叉”人才培养体系的生动例证。

陈晓东教授参加福州大学前沿科技创新论坛

陈晓东校友始终心系母校发展,多次回到母校与青年教师、学弟学妹们交流分享。在前沿科技创新论坛讲座上,他带领学弟学妹们走进智能时代的跨学科研究与创新,引导大家勇于推陈出新,不断提升创新思维;在校友有“化”说活动中,陈晓东校友以幽默风趣的语言讲述自己的学习科研经历,向大家分享如何运用设计思维提升学术写作质量;他还参观调研了清源创新实验室,与实验室成员进行了深入交流,并对课题组的研究方向提出了指导意见……

以 “柔性” 创造无限可能

作为 “软材料电子学” 的全球领军者,陈晓东教授倡导“柔中蕴含刚”理念,开创性地将软材料与电子学相结合,实现了柔性科技的多领域突破:受蜘蛛丝启发研发水响应柔性电极,可包裹器官实现神经修复与创伤恢复;通过柔性电极实现捕蝇草双向电信号传输,为农业病害监测提供新范式;首创“乐高”式双相纳米分散界面,作为通用连接器,让可拉伸设备的模块组装如乐高积木般简单快速,为柔性电子器件的规模化生产奠定基础。

陈教授的科研从不局限于论文,更聚焦 “真实世界的问题解决”。通过跨学科创新,他致力于从实验室到生活的 “硬科技” 落地。

他与跨国消费品公司宝洁、新加坡科技研究局(A*STAR)合作开发的HapSense,是新加坡首个可准确量化皮肤纹理的可穿戴传感器。该设备形似戒指戴于指尖,通过智能手表模块实时捕捉皮肤摩擦与压力数据,让消费者在家即可客观评估护肤品效果,终结 “凭感觉选产品” 的时代;他还发明了一种电子“鼻子”,即通过模拟哺乳动物嗅觉系统,结合 AI 算法打造的肉类新鲜度检测仪。通过条形码变色反应与手机 APP 分析,对鸡肉、鱼肉、牛肉的新鲜度预测准确率达98.5%,目前正与农业企业合作拓展至更多易腐食品。

从柔性电子到植物通信,从皮肤检测到食品保鲜,陈教授用 “柔性科技” 书写着跨学科创新的无限可能。

荣誉加身 初心不改

陈晓东教授的学术成就享誉全球。他在此前已当选德国国家科学院(利奥波第那科学院)、新加坡国家科学院、新加坡工程院及美国医学与生物工程院等多家顶尖机构院士,并身兼国际著名纳米科技期刊《ACS Nano》主编,同时担任《Advanced Materials》《Matter》等20余本国际期刊顾问编委。

陈晓东教授的科研成就获国际学界高度认可。他所收获的奖项包括但不限于:新加坡总统科学奖,新加坡国立研究基金会研究奖,洪堡基金会贝塞尔研究奖,Dan Maydan纳米科学奖和Kabiller青年研究奖,他还曾两度摘得 “Falling Walls 年度突破奖”。

面对此次当选英国皇家学会院士的荣誉,陈晓东教授表示:“我为被选为英国皇家学会院士感到自豪和荣幸。这个荣誉不仅仅是我的,它也属于我的研究团队。这种认可激励我不断探索新的想法,并将发现转化为现实世界中的有影响力的解决方案,造福人类。”

英国皇家学会简介

英国皇家学会,又称“英国皇家科学院”,成立于 1660年,不仅是英国最高学术机构,更是世界上历史最悠久且从未中断过的科学学会,见证了科学发展的多个关键历程。英国皇家学会院士的评选旨在表彰当选者作为各自领域的领导者对科学研究作出的宝贵贡献。英国皇家学会现有1800余名院士,包含80余位诺贝尔奖得主。牛顿、法拉第、达尔文、麦克斯韦、爱因斯坦、狄拉克等著名科学家均是英国皇家学会院士。

陈晓东校友以突破学科壁垒

勇闯无人之境的科研魄力

为福大青年学子树立了标杆

期待新一代福大人

循着这条榜样之路

弘扬福州大学“三种精神”

以更蓬勃的锐气

不懈奋斗 勇攀科学高峰

做顶天立地的科研福州大学党委宣传部福州大学官方微信团队编辑:曾子馨来源:中国科学报 福州大学校友会福州大学新闻网 NTU小助手

责编:李录杰

审核:包玉兰

春天里来花儿开 校友相聚传友爱

春天来了,花儿开了,俗称新加坡樱花的风铃木花正在全岛各处盛开。在这春暖花开的日子里,3月24日,星期六的早上,福州大学新加坡校友会也迎来了一年一度的校友会会员大会。理事会在两个月前的理事会季度会议中就已经议定了这个会议事宜,在两个多星期前发出通知,会议拟定在位于珍珠大厦的校友会理事志忠的公司的会议室召开。

不巧的是,会长简龙昌和秘书长洪秋月临时有紧急公务,都无法参加。宏宇受理事会委托代表会长简龙昌承担起了会议工作报告,他提早到会议室时,志忠已经整理好桌椅准备好饮料、电脑设备等。这是第一次采用纯线下会议。会员们难得相聚,相见甚欢,有说有笑,会议在欢乐的气氛中开始,由宏宇主持。

先是由财长碧安对去年的财务情况做了汇报。2023年的收入主要是来自会长和会员捐赠收入, 会员年费收入, 会员会费缴交率达到97%。支出主要是用在中秋节活动费、乒乓球和羽毛球队员的训练场地和比赛费用及银行费用。理事会在总结了2022年财报后,严格控制开支,使得校友会2023年的财政有了小小的盈余。

宏宇先是对2023年财报做了一些点评,倡议理事会能够组织更多的校友会活动,带动校友会的人气,让更多的校友加入进来,在节流的同时,也希望有更多的龙昌、法银为校友会慷慨解囊,大家一起把福大新加坡校友会办得有声有色。他接着对去年的工作做了一个总结。过去的一年正逢福州大学成立65周年,新加坡校友会响应“为母校65华诞献礼”倡议书,发起向母校义捐的活动,并录了视频祝福母校。同时,校友会也积极参与高校之间的联谊活动,八月份组织乒乓球队参与了在新加坡的五所高校主办并新加坡乒乓球国际兴趣组协办的“新加坡第二届中国高校乒乓球友谊赛”,并取得了殿军。九月份参加了在南洋理工大学举办的七所高校的联谊赛。而十月份,我校友会发起了福建高校羽毛球联谊赛,参与的高校包括厦门大学、华侨大学和集美大学,很好地通过羽毛球加深了和省内高校的链接。除了球类运动,会长简龙昌也积极参与了新加坡举办的Let’s take a walk (2023) 环岛100公里挑战极限的健走活动,以惊人的毅力完成了挑战并取得了21:38:42的好成绩,带给我们积极向上的力量。另外,校友小玉利用自己的特长和资源和碧安等校友带着孩子们一起组织了亲子手工活动,小朋友乐在其中,倍是温馨有趣。在文化生活方面,【虹】专栏坚持每周一期地更新原创文章,记录了校友会的活动历程,校友们的所思所想和生活感悟,主要供稿者有明红、施舒、张彤、奇勇和宏宇。而最多校友参与的大型中秋庆祝活动则安排在金铁所在的公寓活动室进行,除了烧烤,还组织了猜谜、各种小游戏、博饼和游灯笼等活动,男女老少、三代同堂、热闹非凡、其乐融融。当然,理事会也不断反思,希望能想出更多的点子吸引更多校友加入校友会成为会员,增进感情,丰富生活。目前,会员总数达到87人,其中永久会员18人,普通会员69人,会费缴交率达到97%。我们希望明年会员人数能够达到100人。

宏宇报告完,没有会员提出新的议题,于是就到了校友们自由交谈畅所欲言的环节。大家把椅子重新安排,从一开始的排排坐听报告的单向模式转为围圆圈自由交流模式。围圆圈已然成了福大新加坡校友会的传统交流模式,象征着开放、温馨、坦诚。宏宇引导大家讨论如何把校友会办得有声有色,并询问会员们的具体需求。大家踊跃发言。初晗强调我们福大新加坡校友会的特点就是温馨和互相帮助,他很自豪地说起我们很多校友都很出色,可以提供切实的帮助。比如志忠就实实在在地帮金铁解决了一个财务上的问题。还有我们的福二代也是非常出色,比如,张彤的女儿在哈佛读书,炜文的女儿还是剑桥Trinity College的学生会主席,志洪的儿子已经从斯坦福毕业,志伟的儿子也已经当了医生等等,初晗把校友的信息都记脑中,如数家珍。张彤就反馈说初晗分享很好,校友之间相互信任,信息比较可靠,她说:“你看,你说志伟的孩子是医生,我就听进去,我最近身体比较不好。知道了这些信息,我们就知道校友会的能量很大,还是有个组织可以依靠的。”

炜文的分享则很有代表性,他说:“好几年前就被朋友拉进了群,后来没有发现很有趣的信息就退群了。之后有一阵子想打乒乓球,又想校友群可能有感兴趣的人,于是又加进来,第一件事就问附近有没有在打乒乓球的人,他们马上就把我拉进乒乓球群,跟球友从不认识到现在变成好朋友了。他们都是会员,我也就加入会员了。” 他感叹人互相有接触了就会对群有感情。并建议多利用校友的资源。他主动介绍自己的工作经常跟博物馆有合作,有需要的话也可以想办法帮校友们拿门票去博物馆参观。另外他也建议可以组织校友或带孩子去做公益活动等等。

大家都特别想听听年轻人的想法。最年轻的20多岁的斯洁则用了让人耳目一新的两个词“拉新“和”促活“来谈她的看法。说到”拉新“,她说起她自己的经历。她说她是个积极的人,2022年8月来到新加坡读硕士学位,现在已经在HP工作半年多了,做产品经理。之前一直主动联系校友会,却经历不少曲折,后来还是通过北京的福大校友联系到炜文才加入进来。她建议校友会是否应该采用小红书或其他如抖音等社交平台来吸引年轻人。作为年轻人,她想多跟校友们交流,了解校友们都在做什么,她很喜欢新加坡,也想了解如何留在新加坡等等。至于”促活“,她也认可义工活动,她现在星期六就会到一家养老院做义工。

紧接着发言的晨希的发言则真实有趣。他说“我不像斯洁比较主动,像我这种性格要踢一脚才会动。其实,我一开始还想着要不要去,后来宏宇一个电话我就来了。我性格就是这样。可能大多数人性格是这样的,有人电话就去,没有人电话就算了。“说得大家都笑了起来。更有意思的是,他刚开始说话时,张彤就说:”你先介绍一下你自己。“可见大家都喜欢互相了解。

最后发言的是法银,这次的会后午餐就是他慷慨赞助的。他说:“来新加坡30年,除了建筑还是建筑,工作很忙。所以去参加活动,主要是借机放松一下。每个人不一样,这是我这个年纪的心态。校友会组织活动不容易,现在是缺少些人气。有些人就是不想来,你用任何方法他也不会来,这就是他的性格,也没有什么不对。而对那些想来而没有来的,我们就要想各种办法,制造良性循环。”

大家谈兴很浓,不过,已经到了午餐时间,就转到了燕阁餐馆继续边吃边聊。大家互相加着微信,继续畅谈着,彼此间因了进一步的接触增加了很多的亲近感和友爱感。

人与人之间大都渴望心与心的链接。有些人会如斯洁般主动去寻找,有些人则需要像晨希那样“被踢一脚”,有些人确实没有时间,还有些人暂时没有这个意愿。不管怎样,校友会都以敞开的胸怀去接纳去拥抱各式各样的校友,理事会也会不断根据大家的反馈反思如何更好地服务于校友。每一位校友都有无限的潜能,也都有各自的资源,如果每个人的潜能都被调动起来,每个人的资源也都被利用起来,那将是一个多么活力无限欣欣向荣的景象。

更多福州大学新加坡校友会资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:http://www.fuaas.org/

朦胧有趣味,温暖有活力 – 读残雪《黑暗地母的礼物》(上)有感

超越自我 – 记2022年新加坡「马拉松」拍摄活动 (约400张照片)

NTU lab to develop soft circuits for smart gloves, plant monitoring and less intrusive surgery

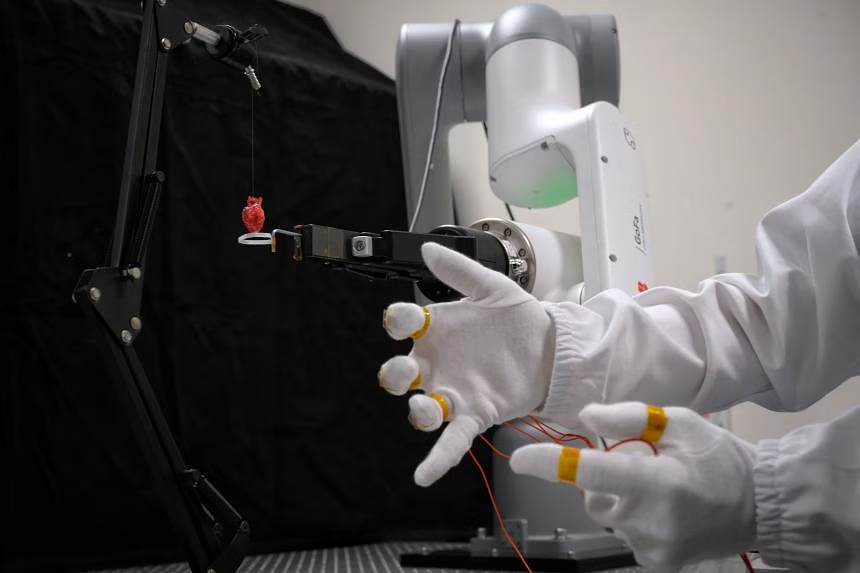

SINGAPORE – Telekinesis – the ability to shift objects with the mind which has been featured in films such as Star Wars and Carrie – may find a semblance of reality through robotics and ultra-precise motion trackers in gloves to operate machinery.

It has been made possible with soft, flexible circuits in the smart glove that enable accurate tracking of muscular movements, such as subtle twitches, surpassing external sensors found in today’s technology.

The new technology gives users greater precision over machines than via a controller, and can potentially allow those with physical limitations to handle machines remotely.

Such circuits are being developed at a new Nanyang Technological University (NTU) laboratory, which specialises in creating soft and ultra-thin electronics. These projects were presented to the media for the first time on Feb 14.

The lab, which opened in 2021, is supported by the National Research Foundation and Agency for Science, Technology and Research, among other organisations that support tech innovation.

The lab’s scientists are developing a wide range of early-stage prototypes to see which will help users more, and will work with its partners to deploy such circuits for real-world testing in the next two years, in the fields of environmental monitoring, health tech, robotics and other areas.

Traditional circuits are limiting for designers as they are rigid and typically flat, said Professor Chen Xiaodong, director of the lab at NTU’s School of Materials Science and Engineering.

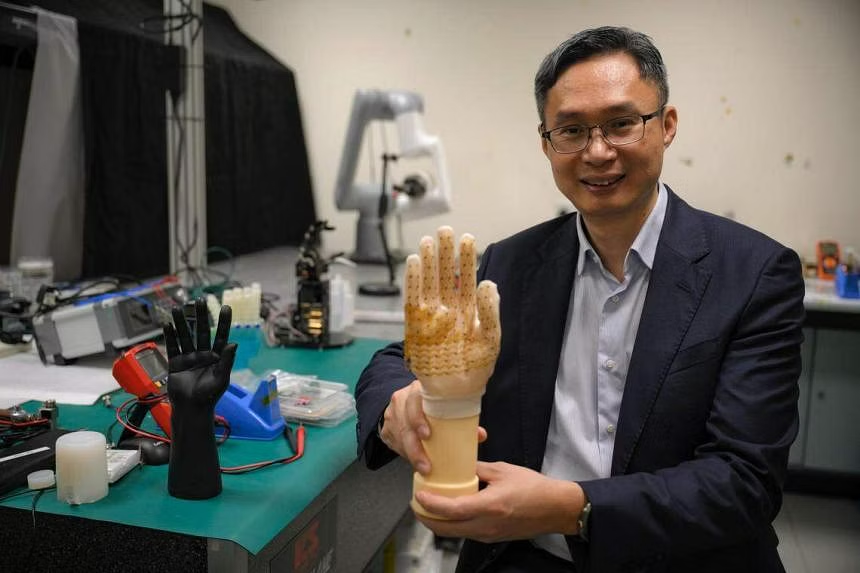

Professor Chen Xiaodong with a prototype of the smart glove, which is equipped with soft sensors. ST PHOTO: MARK CHEONG

“Many of today’s electronics are flat, like a smartphone or screen,” said Prof Chen.

“Humans and machines need a different shape, so we need to change how we make circuits.”

The media was shown a range of circuits developed by the lab, including some which are as thin as a tenth of a human hair, printed into a jelly-like layer.

Smart gloves are among the lab’s leading projects. The net-like structure of the glove’s circuit allows it to retain resistance, even when it is stretched. It can be wrapped around a hand to allow in-built sensors to make contact with key muscle points for accurate tracking, said Prof Chen.

The technology offers a more comfortable option for sensors to monitor health or for individuals undergoing surgery. Biocompatible ribbons, with sensors printed on them, can be wrapped around soft tissues such as the heart or nerves, providing less-intrusive monitoring, Prof Chen said.

These ribbons, being flexible, help in implanting sensors and circuitry for other medical devices through keyhole surgery.

Biocompatible ribbons, with sensors printed on them, can be wrapped around soft tissues such as the heart or nerves, providing less-intrusive monitoring. ST PHOTO: MARK CHEONG

The lab’s prototype ribbon tightens around an object when it comes into contact with water – a process successfully conducted on lab mice.

The flexible circuit can be stuck onto plants to keep tabs on their health amid environmental changes, and to control their growth through electrical charges.

NTU joins other innovators in the quest for flexible electronics. Scientists at the National University of Singapore developed circuits that can stretch up to 22 times their original length without a significant drop in electrical conductivity, touted as a more comfortable and durable choice for wearables in rehabilitation.

Soft, flexible circuits in the smart glove enable the accurate tracking of muscular movements, such as subtle twitches. ST PHOTO: MARK CHEONG

福州大学新加坡校友会响应“为母校65华诞献礼”倡议书,发起向母校义捐的活动

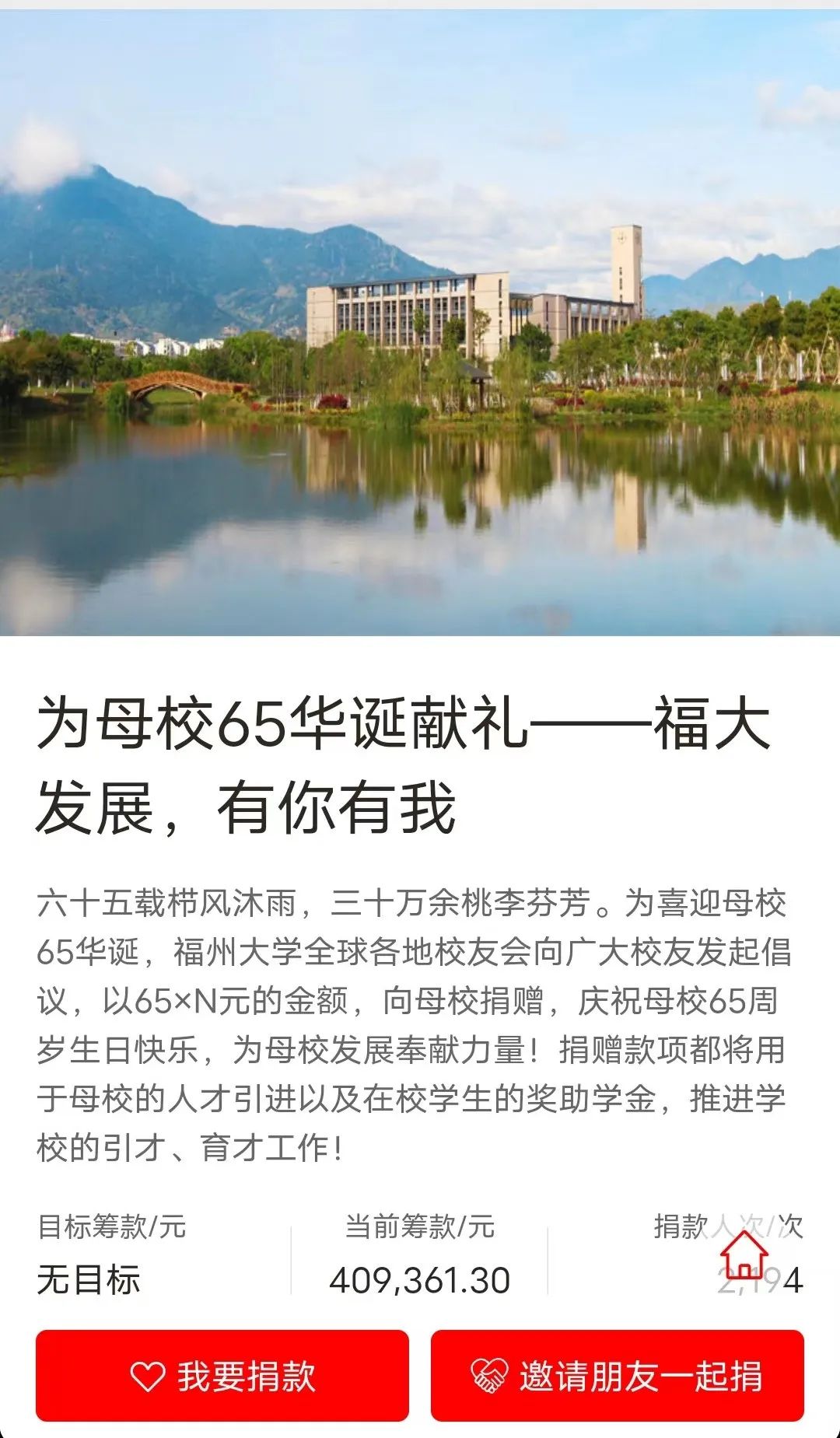

为庆祝母校65周年华诞,响应福州大学四川、上海、新西兰、澳大利亚等兄弟校友会的倡议,福州大学新加坡校友会也在此向校友们发起向母校义捐的活动。大家可以直接到福州大学教育发展基金会微信捐赠平台里选择您自己的意向项目进行捐款。

福州大学教育发展基金会2020年获评为福建省“5A级社会组织”,这是福建省社会组织的最高等级认证,福州大学教育发展基金会成为福建省唯一一家获此认证的省属高校基金会。

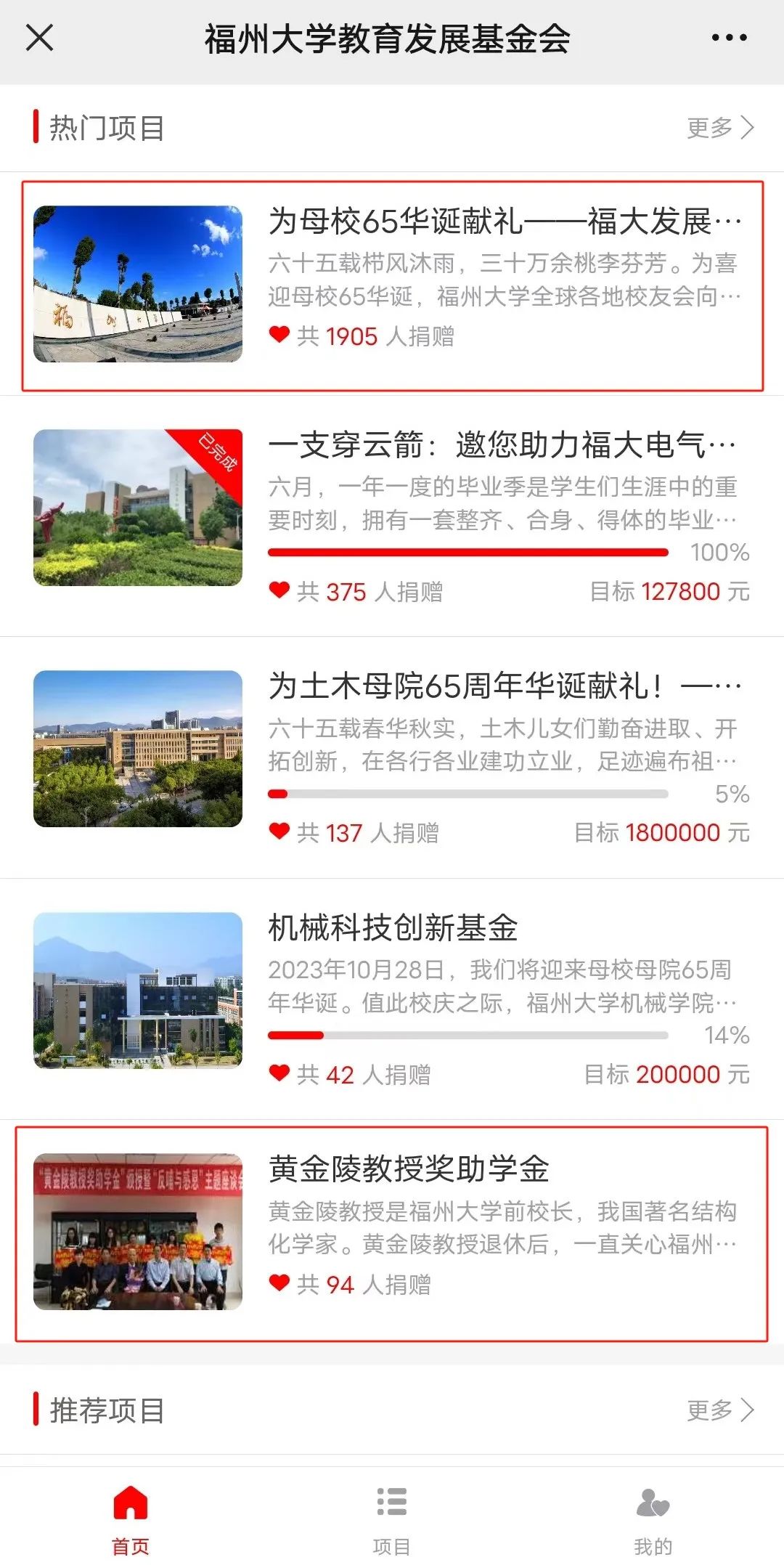

重点介绍两个:

A.“为母校65华诞献礼 – 福大发展,有你有我”:以65*N元的金额向母校捐赠,65周年内也就是今年内都有效。

B. “黄金陵教授奖助学金” – 常年持续项目,金额自定,没有期限。

捐赠方式:

考虑到许多校友没有微信人民币支付方式,新加坡校友会可以为您代收新币。捐款的数目及捐款校友名单将以人民币形式支付给母校。

对于A,捐款从S$12(相当于65人民币)起,以S$12的倍数递增,S$24, S$36…S$120…等等以此类推。

对于B,捐款金额没有限制。

捐款的多少不重要,重要的是您的参与以及您与母校的联结。

有意捐款者请PayNow至UEN:T19SS0001H(FuzhouUniversity Alumni Association S)

请注明(Add Reference no.):年级+名字(拼音)+FU 65+以上项目A或B, 如:82 longchang FU 65 A

感谢大家对母校的关爱和支持!

福州大学新加坡校友会FUAAS秘书处

版权声明:所有「福大新加坡校友会」的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则「福大新加坡校友会」将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多阅读:

福州大学新加坡校友会第三届理事会 第一次会议顺利举行

2023年4月11日,福州大学新加坡校友会第三届理事会在新加坡顺利举行,会议采用线上方式举行。简龙昌、陈金铁、黄明红、程初晗等15位理事参加了会议。会议由原秘书长洪秋月主持。

第三届理事会推选简龙昌校友(82铸造)担任新一届理事会的会长,洪秋月校友(89会计)担任秘书长,同时还讨论通过了副会长、正副财政等名单。

第三届理事会于2023年4月2日通过会员大会选举产生,任期两年。

福州大学新加坡校友会,成立于2019年,由在新加坡定居、生活、工作、学习、创业的福大校友组成。

新加坡第三届理事会名单

(2023—2025)

会 长:简龙昌 (82 铸造)

副会长:陈金铁 (82 机制)

黄明红 (86 软件)

程初晗 (90 审计)

秘 书 长:洪秋月 (89 会计)

副秘书长:李奇勇 (93 计算机)

谢德毅 (94 会计)

财 政:陈碧安 (00 国贸)

副财政:李瑞玲 (00 会计)

理 事:戴宏宇 (88 会计)

谢 锋 (79 计算机)

吴光远 (80 轻机)

王志伟 (85 土木)

罗志忠 (93 会计)

王宇迅 (10 结构)

更多阅读:

星洲福照福大人,云端年聚年会开

86软件 黄明红

世界局势风云变化,乌克兰战争依然在进行,而在国内,与新冠病毒的战争也在进行着。因为战争,有多少无辜的生命在逝去,令人十分痛心!

幸运的我们,福州大学新加坡校友,生活在新加坡这块福地,已经渐渐地走出疫情的阴霾,疫情的限制慢慢放开,开始可以过上比较正常的生活。

在这样的背景下,2022年4月3日,福州大学新加坡校友会一年一度的年会又在云端召开了。这次采用线上线下同时进行,龙昌、金铁、初晗和明红来到龙昌的办公室,其他18位校友从线上登入,大家在云端齐聚一堂。会议由秘书长秋月主持。龙昌会长先致辞并对2021年的工作进行了总结。过去的一年,我们迎来了陈琳春、叶岩立、杨宁桐、陈小平、陈雪娇等校友加入福大新加坡校友大家庭。虽然因为疫情原因校友会无法举行全员大型活动,但是校友会也是关注着校友们的家庭和事业的发展。会长说,我们福二代中不乏优秀的孩子,有上MIT的,剑桥的,斯坦福的,哈佛的,每次听到这些好消息,心里都涌上满满的欢喜之情和自豪感。接下来的日子,随着疫情放开,希望能够多举办一些活动,更深入地互相了解,更紧地把大家联系在一起。

接下来就由财长瑞玲汇报了2021年的财务状况。秋月提议鉴于疫情还未完全过去,现有普通会员还是免掉2022年的会员费。这项提议得到到会会员的举手通过。秋月也感谢瑞玲和两位查账77化机的星平和88机制的志洪的辛苦付出。

会议的正式议程告一段落,大家就借此机会展开自由发言。初晗表达了帮助校友的初心,并喜见福二代的出色表现,希望大家可以互相借鉴经验互相学习。金铁看到周围因疫情发生的一些情况心情有点沉重,提醒大家要注重身体健康。明红感受到气氛有些压抑,就提议说不管环境如何,大家还是可以尽量放松心情,即使有疫情,其实日子也一样可以过得精彩,把心打开,多走出去,去接受现实,接受外面的世界,给自己找些乐子。总之,不要想太多,去做事,想到就去做就对了。宏宇给初晗提了个醒,我们除了看到杰出的福二代,也要看到福二代中一些普普通通的孩子,平凡也是一种有意义的生活方式,都是校友会喜闻乐见的,我们不希望校友们因为孩子的普通而感觉到加入校友会有压力。初晗非常同意并感谢这个提醒,虽然他本意并没有要忽视,但有了这个意识,之后讲话就会更加注意,因为在一个大群体中,如果表达不周到确实容易引起不必要的误会。宏宇和初晗这样的讨论很有意义,我们校友会就是要本着开放的精神,让大家都能够自由表达,互相反馈借鉴,也只有这样,校友会才会更加有活力有凝聚力。宏宇还建议我们应该在群里多分享,分享生活的点滴,分享自己的感想,让群活跃起来。

疫情中一样可以有乐子,剑耀大哥就分享了他在疫情期间出海钓鱼的点滴,在蓝天大海中愉悦心情,这也不失为我们以后校友会活动的一个选择。志忠谈到他陪伴孩子一起参加DSA(Direct School Admission)的一些经验,觉得他从中更加深入了解了DSA的一些细节,可以也很愿意分享给有需要的校友。其他校友包括卓晨希、志伟、德毅等也表达了希望多举办活动多联络校友的心情。人都是社交动物,我们天生喜欢聚在一起分享我们的喜怒哀乐,特别是我们有着共同的校友背景,也都有着一颗愿意分享回馈社会的心。

会议结束后,秋月和初晗分享了“瞬间连你我,只语道真心 – 记福大新加坡校友们的精彩瞬间和感悟”的视频和文章。在近一个月前,理事会在讨论年会召开时,就想到虽然过去的一年少了集体活动,但是大家在过着日子,一定有一些值得分享的瞬间和感悟,就请校友们在群里分享出来。之后,初晗就把校友们分享的文字和图片整理成文章,而秋月就把它制作成视频,还亲自配音和配乐,让大家觉得很亲切,在群里分享后得到校友们的一致赞许。

另外,受到志忠关于DSA经验分享的启发,理事会还决定成立一个教育分享群,旨在让校友们之间互相交流沟通,分享教育福二代过程中的经验和体会,以望大家互相学习进步。

在未来的日子里,相信校友们一定会有越来越多可以分享的瞬间。让我们一起尽情去生活,去工作,去创造,去奋斗,去感受,去领悟,去分享,去当自己人生的主角,让校友会陪伴着你走过风风雨雨,给你亲人的拥抱,体会大家庭的温暖,风雨同行,冷暖与共。

(写于2022年4月3日)

附 – 此次参会的会员有:

1) 77 化机 陈星平

2) 78 物化 谢剑耀

3) 79 计算机 谢 峰

4) 82 铸造 简龙昌

5) 82 机制 陈金铁

6)82 机制 郑明生

7) 85 土木 王志伟

8) 86 软件 黄明红

9) 86 机制 李 斌

10) 88 会计 戴宏宇

11) 88 机制 卓晨希

12) 88 机制 林志洪

13) 88 国贸 黄明敏

14) 89 会计 洪秋月

15) 90 审计 程初晗

16) 93 会计 罗志忠

17) 94 会计 谢德毅

18) 93 计算机 李奇勇

19) 00 会计 李瑞玲

20) 00 国贸 陈碧安

21)08 土木 杨秀清

22)09 土木 林泽盛

历史阅读

火车旧道今犹在,校友周末雨中行

这是一个平凡的星期六,这也是一个不平凡的星期六,因为有那么一段时间,我们同行;因为有那么多瞬间,我们共乐。因此,我们就这么存在于彼此的记忆里,在未来的某个瞬间或许这些瞬间会在你的心里鲜活起来,陪伴你前行。

(写于2021年4月24日)

本篇文章来源于微信公众号:福大新加坡校友会

中国驻新加坡大使馆:关于规范健康码申请材料的通知

中国驻新加坡使馆领事保护与协助紧急求助电话: